「指揮者の人ってどんな風に勉強(練習)するんですか?」

と聞かれます。確かに楽器の人がどのように練習するかは何となく想像つくかもしれませんが、指揮者の練習(?)というのは想像しづらいかもしれません。

指揮者の勉強

指揮者にも色々なタイプの方がいらっしゃいますので、一概には言えませんが、少なくとも私は「腕の動かし方」そのものを練習することはほとんどありません。ソリストとの合わせが難しそうなところや、拍子が変わるところ、テンポが変わるところは「こんな風に振ろうかな」と考えることはありますが、やはり練習(というか勉強)の90%以上はスコア(オーケストラの全ての音が書かれた楽譜=総譜)を読むことです。

では、スコアの中の何を読んでいるのか?

それは、和声(和音)の進行です。

もちろん、どこでどの楽器が使われているかはチェックしますが、それよりも何よりも注意して読むのが和声です。なぜなら、和声の進行によって音楽をどう作るかが決まってくるからです。

クラシック音楽の特徴

クラシックとそれ以外の音楽の区別を一言で言うのは難しいと思いますが、敢えて言わせてもらえば、テンポが「一定しない」のがクラシックであり、テンポが一定なのがクラシック以外の音楽だと私は思います。

多くの場合、クラシック以外の音楽にはドラムなどのリズムを刻む楽器が入っています。そしてこのリズム楽器は基本的に一定のテンポを守るので、当然音楽全体のテンポも一定になります。ですからリズム楽器を機械に演奏させる(俗に言う"打ち込み")ことも可能です。クラシック以外の音楽でも、中には途中でゆっくりになったり速くなったりするものもありますが、それはその部分だけで、またテンポが安定するとインテンポ(一定のテンポ)で曲が進んでいきます。

これに対して、クラシック音楽は小節単位、あるいは拍単位でテンポがめまぐるしく変わります。意外に思われますか?でも、もしクラシックの曲をメトロノーム(一定のリズムを刻む機械)に合わせたように完全にインテンポで演奏すると、聞くに耐えないほど退屈な音楽になり、曲の魅力の大部分は失われてしまいます。

ですから、指揮者はスコアを勉強する時、どのように曲のテンポを動かすかを考えます。とは言え、クラシック音楽をやっている以上、そのテンポの動かし方をデタラメに決めるわけにはいきません。その曲を作った作曲家が頭に思い描いたであろうテンポの動かし方、その曲が作られた時代や場所では「当たり前」だったテンポの動かし方を想像(研究)し、できるだけ忠実に再現しなくてはなりません。その時に大きなヒントになるのが和声進行です。

和音と和音記号

まずは和音と和音記号を学びましょう

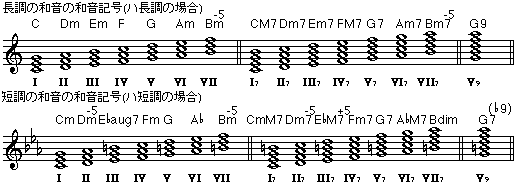

下の楽譜はハ長調とハ短調の和音と和音記号です(出典:wikipedia)

和音の機能

和音には機能(役割)があります。

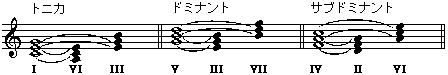

特に重要なのが、トニカ(T)とドミナント(D)とサブドミナント(S)の3つの和音です。それぞれの機能については、wikipediaの説明がよくまとまっていますので、譜例と共に引用させていただきます。

《トニカ(T)》

和声の中心となる機能である。この和音が鳴らされるとき、「落ち着き」「解放」「解決」「弛緩」といった印象を与える。「自宅」のイメージである。楽曲の最後はトニカで終わる。 I のほか、 VI も I の代理の時、トニカの機能を持つ(ドミナントから VI に終止する終止形は偽終止という)。 III もトニカの機能を持つことがある。

注)代理(和音)とは、ある和音の代わりに使われる和音で、似た響きを持ち、ほぼ同じ機能を持つ和音のことである。(中略)

《ドミナント(D))》

トニカの5度上の和音であり、トニカとは対照的に、「緊張」した印象を与える。「外出先」のイメージである。トニカに移行しようとする力が強い(トニカに移行するように緊張が解ける方向で移行することを解決と呼ぶ)。 V に第7音を加えて V7の和音で現れることが多く、 V9の和音もよく用いられる。また、 III や VII も V の代理の時、ドミナントの機能を持つ。

《サブドミナント(S)》

トニカの4度上、すなわち5度下の和音である。ドミナントほど強くないが、トニカに比べれば「緊張」した印象を与える。「発展」「外向的」な印象が強い。ドミナントに移行するか、トニカに解決する。 II や II7は、 IV とともに非常によく使われるサブドミナントである(ただし、 II はトニカには移行しない)。また、 VI が IV の代理和音としてサブドミナントの機能を持つことがある。(後略)

和声進行の基礎(カデンツ)

ここで、和声進行の基礎であるカデンツというものを紹介します。

カデンツとは

・T→D→T

・T→S→D→T

・T→S→T

のいずれかの和声進行のことを言います。この中で皆さんに一番馴染みがあるのはきっとT→S→D→Tの進行だと思います。なぜならこれは、音楽の授業の時の

「起り~つ(T)→気をつけ~(S)→礼~(D)→なおれ~(T)」

の進行だからです。

で、ここからが重要なところですが、D(礼)の和音に入る前に音楽が止まってしまうと、とても不自然な感じがする、ということです。誰でも「気をつけ~」で間延びすると早く「礼」になって欲しいと感じるはずです。

しかし不思議なことに、一度D(礼)に入ってしまうと、今度は少々その時間が長くなっても不自然には感じません。腰のあたりが痛くなってくるという身体的な不都合はあるかもしれませんが(笑)、音楽的には例えば、D(礼)の長さが、S(気をつけ~)の2倍あったとしても、ほとんど違和感を感じないと思います。逆にD(礼)の長さがS(気をつけ)より短くなってしまうと、何か勿体無いような、先生をバカにしているかのような奇妙な感じを受けると思います。

ただ、D(礼)の時間が長くなってもいいと言っても、このD(礼)の和音が鳴っている間は心情的に緊張感が続いています。そこがミソです。そして、その緊張の後にT(なおれ)が来ると、ホッとします。それは、「ああ、戻った~」という安堵感、喜びがあって、緊張が緩和するからです。

つまり、聴いていて気持の良い音楽を作るためには、Dの和音に入る前は音楽を進め、Dの和音に入ったら慌てずに自然とTに着地できるだけの時間を取る、という風にカデンツを作ることが必要になります。極言すれば、音楽を演奏するというのは、カデンツにおいて緊張→緩和の自然な流れを作ることだ、と私は思います。

以上のことは、多分に単純化して書いています。実際の曲は、例えそれが古典派の曲であっても、簡単にはDが見つからない場合もあります。作曲家は色々な形で曲の中でDを作るからです。もちろん一番基本的なⅤやⅤ7の和音で表れることも少なくありませんが、代理の和音で表れたり、三全音などの省略された形で表れたり、和音ではなく転調で作るDやリズムで作るDなどもあって、なかなか一筋縄ではいきません。

だからこそ、指揮者の勉強の最大の目的は、その様々なDをスコアの中に見つけ、作曲家が望んだカデンツを作ることだと私は思っています。

《補足》

三全音とは下の譜例(出典:三全音って何?)にあるような、ハ長調におけるファとその上のシの間の音程のことです。

この音程はとても不安定な感じがする音程で、ハ調のDの基本形であるV7(ソシレファ)の和音を転回(一番下の音を変える)して、下からファソシレの順に鳴らした時にも含まれる音程ですが、この2つの音だけでも、強烈に「解決」を求めたくなる響きを持っているため、Dの働きをします。

今日の動画

Mozart et les fonctions harmoniques この動画はモーツァルトのピアノ・ソナタの演奏に合わせて、各和音の性格をイラストで表しているのですが、それがとても的を得ていて面白いです。和音の機能を理解するのに役立つと思います。

永野数学塾-東大卒講師の個別指導-神奈川県大和市中央林間